|

|

|

| BIBLIOGRAPHIE - ( page introductive ) |

| Ouvrages présentés & Commentaires littéraires |

| |

|

A.C.V.L.R.F |

|

LES LUXEMBOURGEOIS DANS LES

RÉSEAUX ET LES MAQUIS EN FRANCE

Ouvrage de l'Association des Anciens Combattants

Volontaires Luxembourgeois de la Résistance Française. - 1960. Disponible

auprès de cette Association ou via librairies en relation avec les

distributeurs du Grand-Duché de Luxembourg.

Avant-propos

A l'époque où nous vivons,

caractérisée, hélas, trop souvent par l'ignorance et l'oubli, l'exemple

patriotique et moral donné par la jeunesse luxembourgeoise pendant la guerre

1940-1945, mérite d'être rappelé et respecté. En l'occurrence, la morale du

devoir et le devoir de mémoire s'imposent.

L'opuscule présent est destiné à

rappeler l'esprit et l'action des jeunes luxembourgeois réfractaires à

l'oppression, ayant combattu dans les maquis en France, pour la liberté et

la souveraineté de leur pays. pour la liberté et la souveraineté de leur

pays.

Les anciens maquisards

luxembourgeois en France, qui n'ont pas la prétention d'avoir été des

surhommes, n'ont pas oublié le sens de leur engagement et le souvenir de

leurs camarades disparus. Fidèles à leur passé, ils continueront à oeuvrer

pour la liberté, la convivialité en Europe et dans le monde.

Le récit ci-après n'a aucun

caractère exhaustif; il est basé sur les faits authentiques relatés par les

nombreux témoignages officiels (d'origine française notamment) se trouvant

dans les archives de l'Association des Anciens Combattants Volontaires

Luxembourgeois de la Résistance Française. |

Haut de page

|

AGLAN Alya |

|

MEMOIRES

RESISTANTES

Histoire du Réseau JADE- FITZROY

Préface, par Jean-Pierre Azéma

CERF - 1994

Le réseau de résistance Jade-Fitzroy fut fondé en décembre 1940 par celui

qui en deviendra le chef : Claude Lamirault, vingt-deux ans, fervent

maurrassien, personnalité fascinante et énigmatique. L'organisation qu'il

met en place recrute en premier lieu sa famille et sa belle-famille, ses

camarades du 27e régiment de chasseurs alpins, dont Pierre Hentic, dit Maho,

militant communiste, qui devient le chef des opérations aériennes et

maritimes.

Les renseignements collectés puis transmis aux Anglais sont essentiellement

militaires. Plusieurs fois décapité, le réseau se reforme sous l'impulsion

de Georges Tournon et de ses camarades pour participer à la libération de

Paris.

L'étude du réseau menée en 1990 -1991 sous la forme d'enquêtes, a permis de

mettre en lumière la naissance, le développement, - et la disparition d'un

réseau de renseignements français qui travaillait tout d'abord sous les

ordres du MI-6 de l'Intelligence Service, puis fut rattaché au BCRA.

Les témoignages recueillis, publiés en seconde partie, donnent la parole aux

protagonistes de cette histoire restés trop longtemps dans l'ombre. Plutôt

qu'un récit linéaire de la destinée d'un groupe d'hommes et de femmes aux

effectifs stables, se trouvent ici réunis les fragments d'une histoire

collective entretenue et célébrée par la mémoire des survivants. Cette

mémoire - à laquelle il est fait ici une large place - est tour à tour

expansive, sélective ou, au contraire, récalcitrante, construite et

reconstruite à posteriori, laissant toujours une large place à

l'interprétation du narrateur. Car tout en racontant sa propre histoire,

chacun inscrit, en abîme, les histoires des autres personnalités du groupe,

liées entre elles par les périls de l'action. Ainsi se forge l'identité et

l'originalité du réseau Jade-Fitzroy.

PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDES

Introduction

Histoire du réseau Jade-Fitzroy

Les agents « Je fais don de ma personne... »

Le sous-réseau Mercier AB

Les résistants et la politique

Des survivants témoignent

Conclusion provisoire

DEUXIÈME PARTIE

TÉMOIGNAGES

Joseph Campana, dit « Chouchou »

Gilberte Champion

Pierre Hentic, dit « Maho »

Denise Lamirault, dite « La Panthère »

Jean Lemoine, dit « Jeannot »

Fernand Mercier, dit « Yves »

Jean Bernard

Jacques Bon, dit « Jérôme »

Alain Bussard, dit « Armand »

René Rémond, dit « Robert »

Guy Saunier, dit « Gérard »

Famille Tournon |

| Haut de page

|

BELOT Robert |

|

Henri FREYNAY

de la résistance à l'Europe

SEUIL

L'auteur, s'appuyant sur des sources

inédites, retrace l'itinéraire politique du fondateur du mouvement Combat,

son éducation nationaliste puis l'officier catholique devenu plus tard le

concepteur utopiste mais convaincu de l'union de l'Europe et, après la

Libération, l'homme fort du dispositif fédéraliste européen.

|

| Haut de page

|

|

|

Passeurs, fugitifs et espions ; l’Andorre dans la deuxième Guerre mondiale

CAIRN - 2010

Qui, en se rendant en Andorre aujourd'hui. imagine le rôle qu'a joué la principauté pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Qui sait combien la frontière andorrane fut synonyme de liberté pour ceux qui - juifs, résistants ou aviateurs abattus rejoignant leur base - fuyaient le nazisme et la France de Vichy ? Qui se souvient du rôle joué par ces Andorrans, membres ou non de réseau d'évasion, passeurs ou espions qui opéraient sur un territoire cerné de montagnes mais idéalement placé sur l'axe Toulouse-Barcelone, Gibraltar ou Lisbonne ? Territoire dont il s'agissait aussi pour les autorités en place de préserver au mieux l'intégrité et l'indépendance.

Claude Benet suit à la trace ces fugitifs et explore le fonctionnement des filières en s'appuyant sur les archives anglaises, françaises, espagnoles et andorranes et en s'entretenant avec certains des protagonistes de cette page d'histoire encore entourée de mystères et de tabous.

- Chronologie des événements importants

- L'Andorre pendant la Seconde Guerre mondiale

- Le passage par l'Andorre

- Les réseaux d'évasion

- Ces histoires qui font l'Histoire

- Pilotes et missions aériennes

- Passeurs et agents venus en aide aux évadés

- Activités douteuses et figures de l'espionnage

|

| Haut de page |

BOISFLEURY (de) Bernard (général) |

|

L'ARMÉE EN RESISTANCE

France, 1940-1944

L’Esprit du Livre éditions – Collection « Histoire & Mémoires

combattantes » - 2005

La Résistance résulte d'un refus de la défaite et de la déchéance de la

France. Elle est une attitude courageuse, qui se manifeste dans tous les

domaines de la pensée et de l'action. Résistance idéologique, résistance

politique, résistance armée : autant de composantes d'un même combat.

L'armée en résistance, c'est le témoignage concret et vivant ainsi qu'une

contribution significative à l'Histoire que livre le général de Boisfleury.

Il souligne la part déterminante de l'armée d'abord au plan des services

secrets et dans la préparation à la revanche, ensuite dans la constitution

clandestine d'un appareil de combat - les Forces françaises de l'intérieur

(FFI) -, avant-garde des armées de libération.

Extrait de la

préface de Henri Amouroux, De l'Institut

……..Le général de Boisfleury a donné pour titre à son livre "L'armée en

résistance" ce qui va surprendre les uns, irriter les autres, car il est

admis que la "résistance" fut affaire de civils, de politiques.

Sur les routes de Normandie ou sur celles de Provence, dans les combats

d'Alsace ou dans ceux d'Allemagne, les officiers d'active ou de réserve

n'avaient, il est vrai, ni la possibilité, ni le droit de revendiquer leur

action et celles de leurs hommes, dans une résistance qui n'avait pu être

longtemps que clandestine.

La parole sera donc aux historiens.

Certains, par manichéisme, négligèrent "l'armée de l'armistice" englobée

dans le mépris qu'ils avaient pour Vichy. D'autres lui reprochèrent son

inaction le 11 novembre 1942 au moment de l'invasion de la zone libre, sans

prendre en compte la pauvreté de ses moyens et, en ces jours de novembre, la

division de ses chefs.

Presque tous ceux qui en parlent aujourd'hui oublient ou ignorent que ses

services secrets reprirent immédiatement, après l'annonce de l'armistice, le

combat contre un vainqueur qui demeurait l'ennemi !

Le général de Boisfleury montre justement que le rôle premier d'une armée

vaincue est de sauvegarder les moyens de renseignement et - la chose est

plus difficile puisque plus apparente - les moyens de combat.

Le lecteur apprendra, sans doute avec quelque étonnement, que le 23 juin

- l'armistice sollicité va entrer en Vigueur.

Du séminaire de Bon-Encontre, près d'Agen, où s'est replié l'essentiel des

services secrets, serment est fait, à la demande du colonel Rivet, de

poursuivre la lutte du renseignement contre l'Allemagne et contre l'Italie.

Ni le maréchal Pétain, ni le général Weygand ne seront tenus dans

l'ignorance de projets qui visent notamment à transmettre aux Anglais le

maximum d'informations au moment de la bataille d'Angleterre et avant

l'attaque de l'URSS.

Il faut lire les pages consacrées aux relations avec les Alliés. Elles

rendent hommage à des hommes dont l'histoire, si elle a retenu le nom du

colonel Paillole, a été ingrate à l'égard de beaucoup.

Les agents de renseignement n'agissaient pas qu'en zone libre - où ils

bénéficiaient d'amitiés et de complicités -, ils étaient infiltrés en zone

occupée et devaient opérer dans les conditions les plus périlleuses.

Citons l'exemple de l'antenne de Paris : le capitaine d'Autrevaux, son

responsable doit fuir, en 1942, son épouse et son adjoint civil ayant été

arrêtés ; le lieutenant de Froment, qui lui succède, est pris et déporté ;

son remplaçant, le capitaine de Boys, "tient" jusqu'au début de 1943.

Qui connaît leurs noms?

En lisant le livre du général de Boisfleury comment ne pas être impressionné

par le nombre des officiers et soldats de la petite armée de l'armistice

tombés dans les filets des services de contre-espionnage allemand !

D'une œuvre aussi complète et qui suit, année par année, étape par étape,

les évolutions de l'armée de l'armistice, évolution qui ne fut pas close par

la dissolution du 27 novembre 1942, puisque nombre d'officiers rejoignirent

l'Afrique du Nord, d'autres participant à l'organisation des premiers

maquis, on ne saurait tout juger puisque ce serait tout connaître…..

…..Oui, le livre du général de Boisfleury, livre de qualité, livre de

référence, mérite de prendre place dans les bibliothèques de tous ceux qui

s'intéressent à la dramatique période 40-44 et qui savent qu'on ne peut la

comprendre sans entrer dans son infinie complexité. |

| Haut de page

|

CERF Paul |

|

DE L'EPURATION AU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG APRES LA SECONDE GUERRE MONDIALE - Imprimerie St Paul Luxembourg - 1980

Près de 12.000 dossiers pénaux de collaborateurs politiques, 2.000 dossiers

administratifs, 2.272 condamnations à des peines diverses dont 1

condamnation à mort, 1.384 Luxembourgeois déchus de leur nationalité, plus

de 5.000 personnes jetées dans des prisons et des camps de travail , voilà

l’effarant bilan chiffré de la collaboration des Luxembourgeois avec

l’occupant nazi.

Comment fut-il possible que des Luxembourgeois participent d’enthousiasme à

l’oeuvre de destruction de leur patrie ? Comment se prêtèrent-ils à la

dénonciation, à la délation, parfois à la torture de leurs compatriotes ?

A ces questions angoissantes, l’auteur s’efforce d’apporte une réponse

sereine et objective. Il analyse le processus de l’épuration, sans en

escamoter les bavures. Un livre qui 32 ans après ces douloureux évènements

vient à son heure,donne la photographie sans retouche d’un des épisodes les

plus controversés de l’histoire contemporaine du Grand Duché de Luxembourg. |

| Haut de page

|

|

|

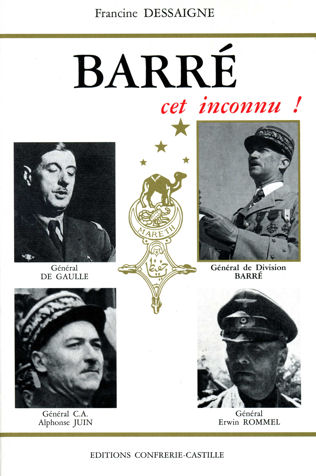

Barré cet Inconnu- 1992 – Préface du Col Paul Paillole

Editions Confrérie Castille

C’est ce Général cdt supérieur des troupes de Tunisie qui ouvrit la campagne

Le 19 novembre 1942 en rejetant l’ultimatum des Allemands.

Victorieux il fut viré comme un galeux après le 13 mai 1943.

pour achat (occasion) : D. Treton - 73 av. du président Wilson - 93100 MONTREUIL |

| Haut de page |

|

|

La Résistance Fondamentale -1991

L’Armée d’Afrique cette armée d’armistice qui a libéré la France

Avec des textes du col Paul Paillole – du col Parisot – du Général Granger etc…

pour achat (occasion) : D. Treton - 73 av. du président Wilson - 93100 MONTREUIL |

| Haut de page |

|

|

LA ROSE ET L'EDELWEISS. CES ADOS QUI COMBATTAIENT LE NAZISME 1933-1945

Editions La Découverte - 2009

La Rose et l’Edelweiss, c’était le nom de leurs groupes. Pour être plus exact : la Rose blanche et les Pirates de l’edelweiss. Et ils s’appelaient encore : les Volontaires de la liberté, les Schlurfs, les Chattes paresseuses, la Cagoule 40, la Main noire, l’Espoir français, le club Churchill, le groupe du Boul’Mich, les Navajos, la Phalange antinazie, les Zazous, les Pionniers rouges, le corps franc Guy-Mocquet, les « scouts gris », la compagnie Gavroche, le Groupe insurrectionnel français, les « swing kids », la Jeune garde, le Club du serpent, le Groupe 07, la Bande à Jojo, le groupe Marceau…

Parfois, ils n’avaient pas de nom et ils étaient encore plus dans l’ombre. Ils le sont restés bien souvent jusqu’à ce livre. À travers toute l’Europe, ils combattaient Hitler et le nazisme. Ces « enfants de la liberté »pouvaient avoir entre douze et vingt ans. Le plus grand nombre, plutôt seize à dix-huit ans. Combien étaient-ils ? Les historiens sont incapables de nous le dire. Au bas mot, des dizaines, sinon des centaines de milliers, si j’en juge par tous ceux que j’ai répertoriés. Filles et garçons, ces très jeunes gens ont pris part à la Résistance. Dans plusieurs pays, leur action a obligé les adultes à s’engager à leur tour. Elle a été déterminante dans les maquis français, italiens, soviétiques, yougoslaves, grecs ou polonais. Beaucoup d’autres ont appartenu à des organisations plus vastes et officiellement homologuées. Et vers la fin de la guerre, à des armées entières de partisans et de maquisards. Et là encore, beaucoup n’ont pas été reconnus. Des gamins, pensez donc !

Aussi leurs noms figurent-ils rarement sur nos monuments, dans les annuaires d’anciens combattants de la Résistance, dans la cohorte des médaillés et, plus grave, dans nos livres d’histoire. Sauf quand ils ont été fusillés par les nazis, tels Pierre Benoit et les lycéens de Buffon, Thomas Elek et les jeunes de l’Affiche rouge, ou lorsqu’ils ont disparu en déportation.

Et même-là, derrière les barbelés, à l’ombre des miradors, nombre d’entre eux ont continué à se révolter, sans pour autant être reconnus comme résistants quand ils sont revenus de l’enfer.

La Rose et l’Edelweiss, c’est la fresque composite de ces très jeunes qui se sont opposés au fascisme et au nazisme dans les pays même où ces systèmes ont vu le jour : en Italie, en Allemagne, en Autriche. Et cela dès les années 1930, comme on le verra avec le destin hallucinant des 25 000 Pirates de l’edelweiss. Ou de plus petits groupes, mais très influents, comme la Rose blanche de Hans et Sophie Scholl. Puis la résistance des jeunes s’est organisée dans tous les pays occupés d’Europe orientale, à commencer par la Pologne, la Yougoslavie et l’URSS, où elle a dû faire face autant à la barbarie nazie qu’à la répression stalinienne. Et ce alors que, dans le monde, l’Armée rouge devenait un symbole de liberté, tout comme l’armée américaine.

Des réseaux se sont tissés dans nos pays d’Europe occidentale, en Scandinavie, à commencer par le Danemark, où c’est un groupe d’ados, le club Churchill qui déclenche la résistance contre les nazis. L’« armée des petites ombres » s’est activée dans les plats pays de Belgique et de Hollande et, bien sûr, en France, à laquelle je consacre d’autant plus de pages qu’on a négligé, peut-être plus qu’ailleurs, le rôle des enfants et des ados dans la Résistance.

Mais pourquoi leur rôle a-t-il été occulté ? On aurait tort de répondre avant d’avoir fini ce livre. Mais on peut d’ores et déjà donner un début d’explication, qui montre que ce n’est pas toujours la faute des adultes ni celle des anciens chefs de la Résistance, si ce pan entier de notre histoire a été négligé. (...)

À l’été 2004 a été célébré le soixantaine anniversaire du débarquement et de la libération de Paris. Ému de découvrir que le « peuple des enfants » n’était jamais mentionné, j’ai écrit un petit texte concernant quelques faits d’armes des ados dans la Résistance. Je me disais qu’il serait temps de reconnaître et de raconter l’histoire de ces enfants et de ces jeunes qui combattaient Hitler. Trop longtemps oubliée et occultée par la quasi-totalité des historiens, cette histoire a été refoulée par les responsables d’anciens réseaux de la Résistance, réécrite à leur guise par les principales formations politiques dans l’aprèsguerre, niée par les administrations, des ministères des anciens combattants à ceux de l’Éducation nationale.

On peut dès lors s’interroger : pourquoi a-t-on passé sous silence la résistance de ces gavroches ? Est-ce parce que leur engagement rapide et précoce faisait honte à des parents abattus par la défaite et qui ont hésité avant de s’engager, lorsqu’ils l’ont fait ? Parce que ces jeunes n’avaient pas, au contraire des chefs de la Résistance, d’arrière-pensées ou de projets politiques ? Parce qu’ils étaient parfois incontrôlables et qu’il fallait que « jeunesse se passe » et rentre dans le rang ? Y aurait-il un danger à ce que le « peuple des enfants » connaisse enfin sa propre histoire ? Que les enfants d’aujourd’hui sachent comment les ados d’hier, face aux plus grands périls, ont appris à se rebeller et à organiser leur révolte ?

C’est cette réflexion qui est à l’origine et au coeur du livre que vous avez à présent entre les mains. Pour retracer cette incroyable épopée, j’ai pu réunir des documents de toutes sortes (des journaux intimes, les dernières lettres de prisonniers et de condamnés, des journaux de marche, des tracts, des chansons), et je me suis livré à un formidable voyage dans le temps, en retrouvant des témoins et des acteurs de cette saga afin de reconstituer les trajectoires de ces ados qui combattaient Hitler et le nazisme.

Un dernier mot sur le titre de ce livre : les adolescents tels qu’on les connaît aujourd’hui ne constituaient pas une catégorie en vogue dans les années 1930 et 1940. Des livres, souvent des portraits et des mémoires, existent sur des « enfants » dans la Résistance (j’en ai fait mon miel et je les cite), mais la notion d’enfant était plus extensive à l’époque et surtout, ne l’oublions pas, on n’était pas majeur avant vingt et un ans. D’autres livres évoquent les « jeunes » dans la Résistance, mais c’est là une notion élastique, bubble gum, et souvent on présente dans cette catégorie des résistants âgés de seize jusqu’à trente ans ! Mais à l’époque, pour ces ados de la Résistance, un gars qui avait vingt-cinq ans était déjà un « vieux »…

J’ai donc choisi d’évoquer des milliers d’enfants, d’ados et de jeunes adultes, à peine sortis de l’adolescence, qu’on appellerait en anglais des teenagers (textuellement âgés de treize à dix-neuf ans). Ce n’est pas incongru parce qu’ils ont une culture commune, ils ont lu les mêmes livres, appris les mêmes poèmes, vu les mêmes films et possèdent les mêmes références historiques : Bara, Valmy et la révolution de 1789, Victor Hugo, la guerre de 1914-1918… Quand on dresse le portrait d’une jeune résistante comme celui d’Anne Corre, qui me tient à coeur, qu’observe-t-on ? Elle a quinze ans lorsqu’en 1940 elle manifeste pour la première fois son hostilité à l’occupant en Bretagne. Elle a dix-sept ans en 1942, lorsqu’elle aide ses professeurs juifs en région parisienne et entre dans un réseau constitué, et dix-neuf ans en 1944, lorsqu’elle passe, à la demande de son chef de réseau, à une action directe, qui va lever un voile de mystère sur son destin. Je n’en dis pas plus à ce stade sur son histoire, mais elle est représente bien la tranche d’âge de la vaste majorité des personnages que l’on retrouvera tout au cours de ce livre – et son évolution.

De même en Allemagne, lorsque les premiers Pirates de l’edelweiss ou les jeunes gens de la Rose blanche refusent l’embrigadement dans les jeunesses hitlériennes, ils sont, dans les années 1930, fort jeunes. Et nous suivrons leur évolution jusqu’à la période de la guerre, lorsqu’ils entrent en collision frontale avec l’appareil de répression nazie à l’intérieurmême du IIIe Reich. Même si certains Pirates ont vingt ans en 1942, qu’ils mobilisent de plus jeunes recrues et leur passent le flambeau de l’antinazisme. On verra ainsi comment les Pirates de groupes différents que j’ai interviewés peuvent agir simultanément à Cologne, alors qu’ils ont entre eux jusqu’à cinq ans de différence d’âge.

Aucun étonnement, donc, à ce que ce livre s’adresse d’abord aux ados et aux jeunes de cet âge, puisque c’est « leur histoire ». Celle qu’on leur a cachée. Celle qu’ils et elles peuvent enfin découvrir. Le féminin s’impose, tellement sont nombreuses, sinon majoritaires, les jeunes filles, dans ce livre. La Rose et l’Edelweiss s’adresse enfin à tous les anciens ados, et en particulier les parents et les profs, qui seront heureux que les plus jeunes découvrent cette histoire et qui auront envie d’en parler avec eux. Parmi ces ados de tous les âges, figurent bien sûr, les anciens résistants eux-mêmes, dont l’épopée est livrée ici pour la première fois et qui, de s’être engagés très tôt, ont gardé, plus que leurs souvenirs, une partie de leur jeunesse. |

| Haut de page |

FOOT, Michael |

|

Des Anglais dans la Résistance : le service secret britannique d'action (SOE) en France, 1940-1944

Publié en 1966 par Her Majesty's Stationery Office

© Crown Copyright

© M.R.D. Foot, 2004, pour la présente édition

Frank Cris Publishers, 47, Chase Side, Southgate - London

Éditions Tallandier, 2008, pour la traduction

et l'édition en langue française

Voici enfin traduit un livre qui était depuis des années interdit de diffusion en langue française. Pourquoi ? Parce qu'il écorne l'image complaisamment entretenue selon laquelle la Résistance - dont la grandeur ne prête pas au doute - aurait été une affaire purement franco-française. En 1940, Churchill créa le SOE, Spécial Opérations Executive, avec mission de « mettre le feu à l'Europe ».

Opérant d'abord en France à l'insu de la France Libre, le service britannique s'entendit ensuite avec elle pour des actions communes.

Tous les agents de la France Libre chargés d'actions subversives ou d'organisations militaires dans l'Hexagone furent ainsi formés par le SOE, qui assura la plus grande partie des livraisons d'armes et de matériels radio à la France métropolitaine.

Le service britannique n'en multiplia pas moins ses « organisateurs » et ses propres réseaux, d'où de nombreuses frictions entre Churchill et de Gaulle.

Ayant accédé aux archives les plus secrètes, Michael Foot révèle des statistiques impressionnantes - 1 800 agents et passagers, parachutés, déposés ou débarqués en France - et livre les clés d'épisodes qui ont défrayé la chronique comme l'affaire du réseau Carte, le drame Grandclément ou la chute du réseau PROSPER.

C'est dire que cet ouvrage fait la part belle aux exploits, drames, trahisons, parties mortelles de poker menteur entre SOE et services de sécurité allemands. Surtout, comme le montre Jean-Louis Cremteux-Brilhac dans un substantiel avant-propos, la surprise est extrême de découvrir l'ampleur de l'action directement menée en France par les Britanniques et le nombre de Français qui y furent engagés.

Ce renversement de perspective explique que ce livre ne paraisse qu'aujourd'hui en français.

PREMIÈRE PARTIE STRUCTURES

Chapitre premier. LES ORIGINES DU SOE 1938-1940:1es précurseurs La défaite de la France et la naissance du SOE

Chapitre II. PORTRAIT DU SOE Une créature singulière La hiérarchie, les hommes La France : un secteur d'intervention complexe Au quartier général L'état-major du SOE dans la machine de guerre alliée

Chapitre III. LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION Recruter et administrer des soldats de l'ombre Les hommes et les femmes du SOE L'entraînement militaire et l'apprentissage de la clandestinité

Chapitre IV. LES COMMUNICATIONS Liaisons par mer Liaisons aériennes Liaisons par voie de terre Transmissions Liaisons locales entre réseaux

Chapitre V. LES CONDITIONS DE L'ACTION CLANDESTINE EN FRANCE

DEUXIÈME PARTIE RÉCIT

Chapitre VI. L'ÉCHIQUIER POLITIQUE INTERNATIONAL Après la défaite française De Gaulle, les Anglais et la résistance Quelques remarques avant d'aborder la narration

Chapitre VII. GAMBIT D'OUVERTURE : 1940-1941 Une lente mise en route Premiers succès Les débuts de la section F sur le sol français L'état de la réflexion stratégique Les actions en France au deuxième semestre 1941 Premier bilan, premiers enseignements

Chapitre VIII. DÉVELOPPEMENT : 1942 Jean Moulin à Londres La coopération avec les commandos : les raids côtiers Les «petites sections » La section F en zone occupée La section F en zone non occupée La grande illusion : l'organisation CARTE La section F en zone non occupée (suite) : Lyon, Marseille, Toulouse L'occupation totale de la France : le tournant de novembre 1942 La section RF et le BCRA : missions d'action Travail politique de la France Libre

Chapitre IX. MILIEU DE PARTIE : 1943 Le contexte stratégique et politique 338 Les efforts d'organisation de la France Libre Les missions ponctuelles de sabotage Le travail des réseaux : un tour de France Sud-Est Bassin Parisien et alentours Ouest , Nord et Nord-Est , Sud-Ouest , Bourgogne, Lyonnais, Franche-Comté

Chapitre X. UNE SÉRIE DE FAUTES : 1943-1944 Le cas Déricourt La chute de PROSPER Funkspiele

Chapitre XI. VEILLÉE D'ARMES : JANVIER-MAI 1944 Dans les états-majors : les préparatifs du débarquement et de l'insurrection L'intensification du travail de terrain

Chapitre XII. UNE SÉRIE DE SUCCÈS : JUIN-SEPTEMBRE 1944 Le lancement de la campagne OVERLORD L'entrée en action de la guérilla Les nouvelles formations interalliées : JEDBURGH, SAS .... Derniers combats

Chapitre XIII. ÉPILOGUE

Chapitre XIV. BILAN STRATÉGIQUE APPENDICES

Appendice A. Sources Appendice B. Agents féminins envoyés en France par le SOE . Appendice C. Ravitaillement Appendice D. Note à l'intention des pilotes de Lysander et de Hudson effectuant des opérations aériennes avec atterrissage (Hugh Verity) Appendice E. Rapport sur l'activité, les projets et les besoins des groupements constitués en France en vue de la libération du territoire national (Jean Moulin) .. Appendice F. Exemples d'ordres d'opération de la section F ... Appendice G. Sabotage industriel Appendice H. Périodes d'activité des réseaux de la section F, 1941-1944 Appendice T. Réseaux de la section F homologués par les autorités françaises Appendice J. Repères chronologiques Appendice K. Messages codés diffusés par la BBC à l'approche du débarquement allié en Normandie Appendice L. Schémas des chaînes de commandement du SOE .

Lire extrait de l'Avant-Propos ( assez édifiant...!) |

| Haut de page |

GARNIER-RAYMOND Philippe |

|

LE RÉSEAU ÉTRANGLÉ - FAYARD - 1967

6 mars 1942. H. G. Lauwers, agent hollandais du «Spécial

Opérations Executive» britannique est arrêté à La Haye. II ne s'agit pas

d'une simple opération rie police. Le Major Giskes, chef du contre-espionnage

allemand aux Pays-Bas et disciple préféré de l'amiral Canaris ne s'est pas

emparé de Lauwers pour l'abandonner aux tortionnaires de la Gestapo.

Pour Giskes, Lauwers manipulé, «retourné», constitue la première pièce d'un

engrenage infernal dans lequel sera broyée la presque totalité de la

résistance hollandaise.

Les Anglais paraissent ne rien comprendre ! Des

agents, encore des agents sont parachutés dans la nuit. Ils tombent tous

dans le piège tendu par le Major Giskes. Pourtant Lauwers a réussi à

prévenir Londres….

D'autres agents capturés ont averti la résistance... Que

s'est-il donc passé ? Qui a trahi ? Et où ? Et pourquoi ? Une chose est

certaine : cette histoire finira dans le sang. Des hommes vont mourir,

oubliés de tous !

Pour finir, cette affaire se solde par la plus grande

victoire du contre-espionnage allemand (pour ne pas dire la seule)

enregistrée pendant ta deuxième guerre mondiale. |

| Haut de page

|

GIRAUD Henri-Christian ( sous la Direction de ) |

|

RÉPLIQUE A L'AMIRAL DE GAULLE - Ed.du ROCHER - 2004

L'Amiral de Gaulle a écrit un livre à succès,

" De Gaulle, mon père ", comportant des erreurs factuelles qui ne laissent pas

de surprendre et jettent un doute sur la crédibilité de son témoignage.

Certes, ses erreurs lui appartiennent, mais elles nous concernent tous quand

elles visent à réécrire l'histoire en travestissant, sur des sujets précis

et douloureux pour la mémoire française, les propos, voire les actions du

Général de Gaulle, ou quand elles poussent leur auteur à discréditer

certaines personnalités ( Weygand, Giraud, Monnet, Muselier, Saint-Exupéry.

Paillole, Mauriac, Tournoux et d'autres ), leur déniant, de fait, leur

véritable place dans la guerre ou après.

Une dizaine de spécialistes ont jugé de leur

devoir de répliquer à ces jugements à l'emporte-pièce souvent outrageants.

Ils le font ici sans malveillance, mais avec

la fermeté qui s'impose. |

| Haut de page

|

|

|

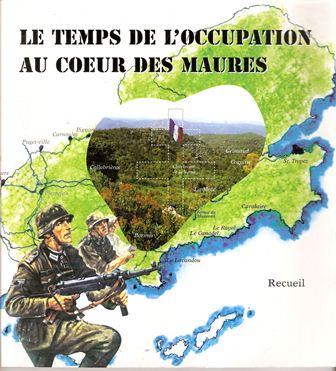

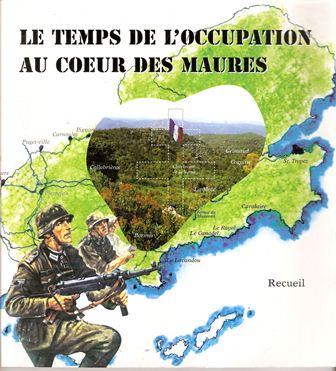

LE TEMPS DE L'OCCUPATION- au coeur des Maures

Pour que la mémoire subsiste »... Quelques mots qui ont guidé Claude Gritti dans la rédaction de son dernier livre « Le temps de l'occupation au coeur des Maures ». Avec la volonté de rétablir la réalité sur certains faits afin que les générations actuelles ne puissent ignorer ce que leurs grands-parents, parents ont vécu, Claude Gritti a élaboré un recueil très complet sur cette période, après trois ans de recherches, 30 000km parcourus et des centaines de rencontres. Les faits rapportés se situent dans les cantons de Hyères, Collobrières, Gonfaron, Grimaud, Saint-Tropez « un carré magique au coeur des Maures ». Après des chapitres sur les difficultés d'approvisionnement, la pêche, les chantiers de jeunesse, les requis du travail obligatoire, le sabordage de la flotte de Toulon, les bombardements et les libérations, ce livre met en lumière la Résistance dans le golfe et les hommes en action au sein de la Brigade des Maures.

Les actions de la Brigade des Maures

Rencontres de résistants, recoupements minutieux de souvenirs et les archives personnelles d'Alix Macario ont permis d'apporter un éclairage sur les actions menées au péril de leur vie par ces très jeunes hommes. La brigade des Maures avec un effectif de 500 hommes issus de différents mouvements - les Sans-culotte, le Front national, Alliance, F2, l'Armée Secrète, les MUR, FTP - tiendra des embuscades, mènera des actions de sabotages, de renseignements. Au début de 1944, le maquis des Maures réalise à lui seul la moitié des actions comptabilisées dans le Var. Lors du débarquement, elle appliquera les instructions du Conseil de la Résistance avec une ardeur telle qu'elle évite bien des pertes aux troupes fraîchement débarquées et fera l'admiration du général De Lattre de Tassigny. Les actions de François Pelletier, de Marko Célébénovitch, d'Alix Macario, de Jean Vatinet, de Jean Despas, de Thomas Darnac et de leurs hommes sont « impétueuses, immenses et héroïques ».

Dans ce livre, la figure d'Alix Macario alias Bienvenu, l'enfant du pays natif de Cogolin, « le chef aimé, écouté et respecté, le grand humaniste et l' homme d'un courage exceptionnel » est très présente tant les actions qu'il a conduites « l'ont toujours été avec le souci de protéger la vie des hommes du maquis, au mépris de sa propre sécurité ».

Marius Viout, résistant Cogolinois, Fernand Vié Ramatuellois (et AASSDN), René Clérian, Gonfaronnais, Hector Vigna et Jack Pavlidis, Tropéziens - ce dernier avait à peine 14 ans et demi lors de son engagement dès octobre 1940 - ont beaucoup travaillé avec Claude Gritti. Tous ces résistants de la première heure ont déjà salué la sortie du livre... Un hommage à tous ceux qui ont oeuvré pour la libération de leur pays.

Cet ouvrage vendu à prix coûtant, 8 euros, est disponible dans les maisons de la presse du golfe et à la librairie de Cogolin. Actuellement une traduction en anglais est en cours car elle est déjà attendue Outre-Atlantique.

Coulomb Marie-france Nice-Matin

|

| Haut de page |

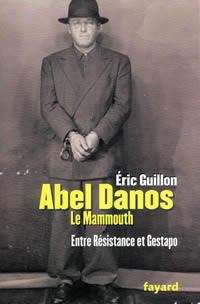

GUILLON Eric |

|

Abel DANOS

« Le Mammouth » entre résistance

et Gestapo

FAYARD - 2006

Le 14 mars 1952, le truand Abel Danos, dit « le Mammouth

tombait sous les balles d'un peloton d'exécution dans les fossés du Fort de

Montrouge en criant « Vive la France ! ». Un cri inattendu, puisque Danos

avait été condamné à mort pour trahison. Avec cette condamnation, la France

tournait une des pages les plus noires de son histoire : celle de la «

Gestapo française de la rue Lauriston », dont le chef, Henri Lafont, avait

lui-même été fusillé en compagnie de l'ex-policier Bonny quelques années

plus tôt.

Le condamné avait contre lui un dossier des plus épais : outre ses trop

nombreuses condamnations, ses évasions et sa participation au sanglant «

premier hold-up de l'Occupation », il avait accumulé un lourd passif au sein

de la « Carlingue » : opérations contre le maquis, pillage, meurtres. Les

juges l'avaient condamné sans état d'âme en accordant toutefois « des

circonstances atténuantes ».

Derrière le « tortionnaire », le « tueur à gages de la Gestapo » que la

police, relayée par la presse, s'était acharnée à dépeindre, existait-il

quelques éléments qui auraient pu faire pencher l'autre plateau de la

balance ? Certains témoignages, en particulier celui de son ancienne

maîtresse Hélène Maltat, affirmaient en effet que Danos s'était engagé, dès

1941, aux côtés du commissaire Blémant du contre-espionnage français, et

qu'il avait appartenu au réseau Marco-Polo en 1944. L'affaire Danos

n'était-elle pas aussi simple ? Après quatre ans de minutieuses recherches,

Eric Guillon rouvre le dossier.

A travers l'histoire de Mammouth défile une galerie de personnages parmi les

plus grands du banditisme français : Pierre Loutrel, dit « Pierrot le Fou »,

le « Grand » Jo Attia et Georges Boucheseiche, qui forment avec Danos

l'ossature du redoutable « gang des tractions avant » ; le « Chauve » Jean

Sartore, gestapiste décoré pour faits de Résistance, Raymond Naudy, l'ancien

maquisard et tueur de gendarmes, Roger Lentz, l'associé de toutes ses

cavales ; mais aussi « Mimile » Buisson, l'ami et le complice de la me de la

Victoire, qui le livra au commissaire Chenevier... Ou encore Auguste Ricord,

Joseph Rocca Serra, André Jolivot, Jean Rossi, Charles Cazauba, Alex

Villaplana et des dizaines d'autres figures d'un Milieu disparu.

Eric Guillon, spécialiste de la justice militaire

et de l'histoire du Milieu français, est journaliste. |

| Haut de page

|

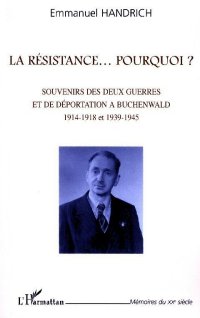

HANDRICH Emmanuel |

|

LA RÉSISTANCE... POURQUOI ?

Souvenirs des deux guerres et de

déportation à Buchenwald

( 1914-1918 et 1939-1945 )

L’HARMATTAN - 2006

Étudiant en langue et littérature allemande en 1914, Emmanuel Handrich

résilie son sursis et part comme homme de troupe dans l'infanterie. Agent de

liaison, « volontaire coureur », il a participé à plusieurs batailles,

Champagne et Verdun, au cours de laquelle il est décoré de la croix de

guerre.

Fait prisonnier à Verdun en mai 1916, comme le futur général de Gaulle qui

sera sa référence au cours de la deuxième guerre mondiale, il est transféré

en Suisse fin 1917, par échange de prisonniers gravement malades.

Professeur au Lycée Henri IV à Paris dans les classes préparatoires et à

l'«Agro», il est farouchement antimunichois en 1938, et bien que

non-mobilisable, il s'engage pour la durée de la guerre. Affecté comme

interprète au « Service de Renseignement du Deuxième bureau » pendant la «

drôle de guerre », il entend l'appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940.

Résistant dès la première heure, de retour à Paris, il crée avec son jeune

élève Pierre Rimey, un réseau de résistance, le groupe « Jacques Messner »

qui sera intégré, au printemps 1944, au « réseau Marco/Kléber ».

Arrêté et déporté au camp de

Buchenwald du 21 septembre 1943 au 5 mai 1945, il survit à la « Marche à la

mort ».

Après la Libération, il devient conseiller technique et interprète de la

délégation française au procès de Nuremberg.

Voir Annexe 1 |

| Haut de page

|

HIRTZ Georges |

|

WEYGAND

HIRTZ G. - Édité directement par l'auteur, ne se trouve pas en librairie

A

commander directement à Georges Hirtz - ALKOUDIA - Hauts de Malouesse -

13080 LUYNES

Ouvrage qui retrace l'apport fondamental du

Général Weygand et de l'Armée d'Afrique - à la résistance au III° Reich

hitlérien, - à la revanche,- à la libération de la France et de l'Europe

Occidentale.

Si le drapeau français a pu flotter sur Berlin le 8 mai 1945,

aux côtés des couleurs des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union

Soviétique, on le doit pour beaucoup au Général Weygand, rénovateur de

l'Armée d'Afrique.

Une indissociable continuité soude les noms de Weygand,

Giraud, Juin, de Lattre, de Tassigny, à qui sont dues les victoires de

Tunisie - au premier chef, celle de Medjez-el-Bab, le 20 novembre 1942 - de

Corse, d'Italie, de Provence, d'Alsace, comme l'entrée victorieuse en

Allemagne. |

| Haut de page

|

INQUIMBERT Anne-Aurore |

|

LES ÉQUIPES JEDBURGH

(juin 1944 - décembre 1944)

- Le rôle des services

spéciaux alliés dans le contrôle de la Résistance intérieure française

LAVAUZELLE -

2006

Première étude consacrée à un point particulier de la collaboration entre les

services spéciaux alliés au cours de la Deuxième Guerre mondiale, cet

ouvrage a été réalisé à partir des archives du Bureau central de

renseignements et d'action (BCRA) et de différents fonds privés conservés

aux Archives nationales ainsi qu'au Service historique de la Défense.

Les

premières équipes Jedburgh sont parachutées en France dès le débarquement en

Normandie, le 6 juin 1944. Une fois sur le terrain, les agents « Jedburghs »

assurent l'état-major interallié des possibilités d'action des groupes de

résistants dans le cadre de plans préétablis.

Ces équipes se composent, pour

la plupart, de trois membres ventilés comme il suit : un officier

britannique ou américain ; un officier français appartenant aux Forces

françaises combattantes ; un officier ou un sous-officier britannique,

américain ou français chargé des transmissions. Au total, 91 équipes vont

oeuvrer dans 54 départements de France métropolitaine entre les mois de juin

et décembre 1944.

Cette étude s'attache à la genèse du plan, au recrutement et à la formation

des officiers et sous-officier qui y prennent part, et de fait, au degré

d'implication de chacun des services spéciaux britanniques, américains et

français. Surtout, elle tente d'appréhender un contexte « politico-militaire

» confus entre trois alliés pour qui, selon l'historien Robert Franck, « il

ne suffit pas d'être dans le même camp, de lutter contre l'Allemagne nazie

pour se retrouver dans la même logique politique, la même logique de

décision ». Contexte dans lequel les équipes Jedburgh s'immiscent si bien.

Table

des matières

Introduction

PREMIÈRE PARTIE

LA GENÈSE DES ÉQUIPES JEDBURGH

CHAPITRE I

LES JEDBURGHS : PLAN, GROUPES, MISSIONS, ÉQUIPES OU

RÉSEAU ?

APPROCHE SÉMANTIQUE

-

Des équipes Jedburgh

-

Une homologation complexe

À L'ORIGINE D'UN CONCEPT

-

Des similitudes éloquentes

-

Les particularités du réseau Sussex/Proust

CHAPITRE II

LES ÉQUIPES JEDBURGH DANS LE CADRE STRATÉGIQUE ALLIÉ EN 1944

LA SITUATION EN FRANCE VUE DE LONDRES AU PRINTEMPS 1944

-

La France libre et la Résistance

-

Les Alliés et la Résistance

LES SERVICES SPÉCIAUX ALLIÉS ET L'ÉTAT-MAJOR DES FORCES FRANÇAISES LIBRES

-

Le Bureau central de renseignement et d'action (BCRA) : « bras séculier du

gaullisme »

-

Special operations executive (SOE) ou les services secrets de Winston

Churchill

Office of strategic services (OSS)

-

L'état-major (les Forces françaises de l'intérieur (EMFFI).

LE PLAN « J »

DEUXIÈME PARTIE

LA MISE EN PLACE DES ÉQUIPES JEDBURGH PAR LES SERVICES

SPÉCIAUX ALLIÉS

CHAPITRE III

LA SÉLECTION DES AGENTS

RECRUTEMENT

-

Volontaires et spécialistes

-

Les particularités françaises

MILTON HALL

-Formation et entraînement

-La constitution des équipes

CHAPITRE IV

LES OPÉRATIONS

MISE EN PLACE DES PARACHUTAGES

-

La mission « Éclaireur »

-

Briefing et modalités (le départ

IN THE FIELD

-

Chronologie des parachutages

-

La mission « Aloès »(5 juillet-10 septembre 1944) : exemple d'une action

conjointe en Bretagne

TROISIÈME PARTIE

LES JEDBURGHS : « UN COUP DE MAÎTRE OU UNE OCCASION MANQUÉE » ?

CHAPITRE V

BILAN

LES RAPPORTS D'OPÉRATIONS

-

Les conditions de rédaction et la forme des rapports

-

Des documents inégaux mais à l'intérêt stratégique évident

LES PERTES

LE DEGRÉ DE RÉALISATION

CHAPITRE VI

RETOMBÉES POLITIQUES

LES ALLIÉS, LA RÉSISTANCE ET LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

-

L'affaire « AMGOT »

-

La question de l'armement de la Résistance

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉSISTANCE

-

L'ambiguïté de « l'insurrection nationale »

-

La Résistance intérieure dans le paysage politique français de l'après

Libération

ÉPILOGUE

Liste des abréviations

Sources et bibliographie

Index

Voir Extraits |

| Haut de page

|

KITSON Simon |

|

VICHY ET LA CHASSE AUX ESPIONS NAZIS

1940-1942 - Complexités de la politique de

collaboration

AUTREMENT

- collection Mémoires - 2005

Est-il possible d'apporter du neuf sur une période autant étudiée que les

années noires ?

À partir d'archives inédites, l'historien britannique Simon Kitson a fait des découvertes inattendues sur le contre-espionnage allemand

sous Vichy.

De 1940 à 1942, dans la zone non occupée et les colonies

françaises, les services spéciaux vichyssois ont arrêté environ 2000 espions

allemands.

Une quarantaine d'entre eux furent exécutés par l'armée de

l'armistice. D'autres furent torturés et, en 1941, les services ont effectué

les premières tontes de femmes pour "collaboration horizontale".

Simon Kitson démontre que cette activité anti-allemande ne fut pas seulement

le fait de services spéciaux imbus de traditions germanophobes; le

châtiment des espions allemands entrait également dans la politique du

gouvernement de Vichy.

Doit-on alors rejeter le travail historique des trente dernières années qui

insiste sur l'étendue de la collaboration de Vichy ?

Doit-on oublier la

complicité active de l'État français dans la déportation vers la mort de

près de

76000 juifs ou encore son rôle dans l'arrestation de résistants ?

L’auteur répond par la négative et souligne les contradictions de la

politique du gouvernement de Vichy, dont la volonté d'affirmer son

indépendance à l'égard des Allemands s'exprime à travers le

contre-espionnage de 1940 à 1942 tout en cohabitant avec un désir sincère de

collaboration avec l'occupant, notamment contre les juifs et les

communistes.

Au coeur de cet ouvrage, se trouve une interrogation paradoxale

sur les possibilités par un pays occupé de préserver sa souveraineté alors

que le gouvernement affichait en même temps une politique de collaboration.

Simon KITSON a soutenu sa thèse sur la police de Vichy en 1995 à

l'Université du Sussex, travail primé par l'Institut des hautes études de la Sécurité intérieure.

Maître de conférences à l'université de Birmingham, l'auteur fut chercheur

associé à l'Institut d'histoire du Temps en 2000-2001.

Il est le correspondant britannique de la revue XX ème siècle. |

| Haut de page

|

|

|

LA PREMIERE RESISTANCE : LE CAMOUFLAGE DU MATERIEL

L’Esprit du Livre éditions - 2010

La première Résistance était militaire et le CDM l'un des plus importants réseaux. C'est ce que démontre cette contribution majeure à la connaissance de la guerre.

La Résistance militaire est constituée pendant la période 1940-1942 par les services spéciaux et par le camouflage du matériel (CDM). Ce livre relate l'histoire du CDM, un réseau connu de quelques initiés seulement, car il a été mis sur pied par des militaires qui, après la guerre, demeuraient soumis au devoir de réserve.

Et pourtant il fut, des juin 1940, le premier réseau de la Résistance et l'un des principaux. Il a soustrait à l'ennemi des milliers de tonnes de matériel militaire français qu'il a caché dans les circonstances les plus rocambolesques, parfois héroïques, toujours courageuses. II a fait appel à toutes les couches de la population qui ont ainsi participé à son action. Même après l'invasion allemande de novembre 1942, il a continué à trouver des volontaires, prêts à risquer leur vie et celle de leur famille, pour cacher des armes et des véhicules. Il n'est que temps de sortir son action de l'oubli.

Et lorsque le colonel Rémy écrit "la forme particulière des actions des camoufleurs du matériel fit qu'auprès d'elles paraissent bien pâles les romans d'aventures et autres westerns si populaires à l'écran ; leur épopée a le mérite d'être vrai", il ne fait que rétablir la réalité historique.

Une enquête minutieuse, à partir des archives allemandes jusqu'ici inaccessibles.

Table

des matières

Une résistance méconnue

Remerciements

Préface

Première partie :

Le camouflage malgré l'armistice (juin 1940 - novembre 1942)

Chapitre I - la défaite

Chapitre II - La Conservation du Matériel militaire ou le camouflage initial

Chapitre III - Le commandement et les unités militaires

Chapitre IV - Les positions allemandes et italiennes- Les commissions de contrôle

Chapitre V - La structuration du camouflage

Chapitre VI - La clandestinité

Chapitre VII - Les Sociétés de transport ou sociétés XV

Chapitre VIII - Le financement

Chapitre IX - Les fabrications clandestines

Chapitre X - Les groupes mobiles

Chapitre XI - Le camouflage en Afrique du Nord

Deuxième partie

Le camouflage face aux Allemands et aux Italiens (novembre 1942 - octobre 1944)

Chapitre XII - Le Débarquement

Chapitre XIII - Le sauvetage

Chapitre XIV - La dissolution des unités militaires

Chapitre XV - Les déclarations d'armes

Chapitre XVI - Le devenir des véhicules

Chapitre XVII - CDM - Armée Secrète

Chapite XVIII - Les Représailles

Chapitre XIX - La mise à disposition du matériel

Chapitre XX - La bataille des frontieres

Chapitre XXI - Vichy et le CDM

Chapitre XXII - Le CDM et les Allemands

Chapitre XXIII - Reconnaissance de l'action du CDM

Épilogue et Bilan

Notes

Annexes

Index des noms cités

Bibliographie

|

| Haut de page |

MEDRALA Jean |

|

LES RÉSEAUX DE RENSEIGNEMENTS

FRANCO-POLONAIS

1940- 1944

Réseau F, Marine,

Famille-Interallié, Réseau F2, ETOILE, PSW-frique, ENIGMA-équipe 300, Suisse

3.

L'HARMATTAN - 2005

En 1939, la France

accueillait le Gouvernement polonais en exil, lui permettant de reconstituer

sa légitimité et ses forces armées. Les troupes polonaises combattirent

sans faille durant la Campagne de 1940 aux côtés de la France. A l'annonce

de la demande d'Armistice, le Gouvernement polonais manifesta clairement son

refus de déposer les armes et de voir ses troupes intégrées dans les clauses

d'armistice.

Constatant qu'il était

livré aux Allemands, le Gouvernement polonais rompit avec la France du

maréchal Pétain et partit se réfugier à Londres pour y continuer la lutte

contre l'Allemagne nazie. Là, l'une de ses premières initiatives a été

l'organisation d'une Résistance polonaise sur le territoire français.

Les officiers polonais

qui implantèrent des réseaux de résistance constatèrent avec satisfaction,

que dès juillet 1940, de nombreux Français refusaient la défaite et

répondaient avec empressement à leurs propositions de combat en commun. Ces

réseaux permirent à des milliers de Français de reprendre la lutte contre

l'envahisseur de leur pays et de contribuer à remettre la France dans

l'action aux côtés des Alliés.

Les réseaux polonais

s'impliquèrent dans le déchiffrage des messages allemands codés avec la

machine Enigma et agirent aussi en Suisse, en Italie et en Belgique. Ils

contribuèrent également avec efficacité à la préparation du Débarquement des

Alliés en Afrique du Nord. Leur activité perdura tout au long du conflit :

les terribles coups de butoir des polices allemandes et de la milice de

Vichy n'arrivèrent pas à y mettre fin.

A la Libération, les

réseaux polonais ont été homologués par la France Combattante sous

l'appellation de " Réseau F2 ". F2 fut intégré avec tous ses moyens, dans

les Services Spéciaux français afin de participer à la restauration d'une

France républicaine. |

| Haut de page

|

MIANNAY Patrice |

|

DICTIONNAIRE DES AGENTS

DOUBLES DANS LA RÉSISTANCE

CHERCHE MIDI - 2005

Ce Who's who de la

trahison était-il nécessaire ? Trop de non-dits et de rumeurs ont couru sur

des hommes de l'ombre qui avaient trahi leur patrie, leurs amis, et

s'étaient mis au service des nazis. La plupart des coups durs qui ont touché

la Résistance ont eu pour origine les « VM » (Vertrauen Moinner), ce qui se

traduit par hommes (ou femmes) de confiance. Or, il ne fallait surtout pas

faire confiance à ces gens.

Malfrats ou hommes d'affaires, tueurs ou

intellectuels, ouvriers ou dirigeants politiques, de toutes les religions,

de tous moeurs et de toutes origines, s'ils n'ont pas permis à la puissance

nazie de gagner la guerre, ils ont fait payer aux résistants un lourd tribut

de souffrance et de désespérance.

Le mystère de

l'espionnage et les affres de la trahison, dans une époque où toutes les

convictions étaient chamboulées et les valeurs fondamentales de l'homme exacerbées, la notoriété de certains personnages, Bonny (« le premier flic de France », affaire Seznec), l'inénarrable docteur Petiot, le couple du marxisme dur

Barbé-Célor, la très romantique « Chatte » (Mathilde Carré), à qui furent

consacrés pas moins de deux films et de deux livres qui content les

aventures de la plus « insensible » de toutes les traîtresses, Pierre

Loutrel, dit Pierrot le Fou (immortalisé par Belmondo et Godard), Émile

Buisson, l'ennemi public n°1, Abel Danos (interprété par Lino Ventura dans

le film Classe tous risques), etc., sont les sujets attractifs de cet

ouvrage, comparable à nul autre. Ils figurent aux côtés des « grands maîtres

» allemands qui les manipulaient.

Un panorama sérieux, construit sur des

documents d'origine. Cet ouvrage s'adresse à tous les publics. Dictionnaire

de référence, fiable, unique, c'est un instrument de recherche privilégié

pour ce qui touche à l'action clandestine. |

| Haut de page

|

NOGUèRES Henri, DEGLIAME-FOUCHé M. et VIGIER J.-L.F |

|

HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE EN FRANCE

de 1940 à 1945

Tome 1: La première année juin 1940-juin 1941

ROBERT

LAFFONT - 1967

Avertissement ... Certes, il est facile, lorsqu'on se retrouve,

fraternellement unis aux " Amitiés de la Résistance ", d'acclamer à chaque

rencontre cette devise : " On se souvient de ce qui nous a unis, on oublie

ce qui nous divise. "

Mais l'Histoire a des impératifs qui ne

s'accommodent guère d'une telle formule

Car évoquer les années, pour certains déjà

lointaines, mais pour nous encore si proches, du combat clandestin, c'était

inévitablement faire resurgir de nos mémoires non seulement ce qui nous a

unis, mais encore ce qui nous divisait - et parfois nous divise encore.

Il demeure donc quelques points d'histoire sur lesquels il ne nous a pas été

possible - et même sur lesquels il ne nous a pas paru souhaitable - de

trouver coûte que coûte un commun dénominateur.

Pour ce premier volume, ces points font l'objet, de la part de l'un d'entre

nous, d'une note annexe dans laquelle, en toute liberté et sous sa seule

responsabilité, il exprime les réserves qu'il a estimé, en conscience,

devoir formuler.

Peut-être, dans l'un ou l'autre des prochains tomes, une

autre " minorité " sera-t-elle amenée, de la même façon, à s'exprimer.

Elle

le fera, en tout cas, avec la même liberté - et cette opinion divergente

sera accueillie avec la même estime et le même respect.

Venons-en aux limites.

Elles se trouvent définies par le titre même que nous avons choisi. Mais

peut-être n'est-il pas inutile de le rendre plus explicite.

Il ne s'est agi, pour nous, que d'écrire une Histoire de la Résistance en

France, et non l'Histoire de la Résistance française.

Cela excluait les

combats menés par des Français sur tous les autres fronts de la guerre

mondiale, en Afrique avec Leclerc et Kœnig, en Indochine face à l'occupant

japonais, sur mer avec les marins des Forces Navales Françaises Libres ou

dans le ciel de Russie par les escadrilles du groupe Normandie-Niemen. De

même, il ne sera pas question dans cet ouvrage de la Résistance organisée et

conduite par des Français derrière les barbelés des camps de concentration,

des Oflags ou des Stalags.

Mais il ne s'est pas agi seulement d'écrire une histoire de la Résistance

intérieure française, car cela eût exclu tous ceux qui ont partagé, sur le

sol de France, les dangers de notre combat clandestin : envoyés de la France

Libre, agents du S. O. E., de l'I.S. ou, plus tard, de l'O.S.S., missions

Jedburgh, réseaux belges, polonais ou tchécoslovaques, groupes de la M.O.I. ...

Les lacunes, enfin ...

Elles étaient inévitables, elles sont innombrables, et nous savons d'avance

que certains les jugeront considérables.

Il fallait ou bien se résoudre à les admettre, ou renoncer à écrire un tel

livre - et compromettre, du même coup, les chances (le voir un jour cette

Histoire plus complètement et plus définitivement écrite).

En effet, d'une part, par le jeu même d'une règle que subissent, en France,

tous les historiens, une masse importante de documents essentiels se trouve

bloquée aux Archives nationales jusqu'à l'expiration du délai fatidique de

cinquante ans, de telle sorte que moins d'un demi-siècle après une période

historique quelconque, il n'est pas matériellement possible de l'évoquer

avec la certitude de disposer de tous les matériaux existants.

Mais, d'autre

part, attendre, pour entreprendre un tel travail, que soient écoulées ces

cinquante années, c'eût été renoncer à ce que cette Histoire fût non

seulement écrite, mais encore discutée - et contrôlée - par ceux qui l'ont

vécue.

Qu'il nous soit donc permis de penser que dans vingt-cinq ans, quand

s'ouvriront les archives, les jeunes historiens qui se pencheront sur

l'Histoire de la Résistance pourront considérer notre travail - et les

réactions qu'il aura pu susciter -, comme une utile contribution à

l'Histoire de la Résistance en France. Nous n'en demandons pas davantage ... |

| Haut de page

|

SCHLUMBERGER Etienne, avec Alain SCHLUMBERGER |

|

L'HONNEUR ET LES REBELLES DE LA MARINE

FRANCAISE

1940-1944 - MAISONNEUVE & LAROSE

Capitaine de Vaisseau honoraire,

polytechnicien, ingénieur du génie maritime, l'auteur principal, chargé à

Cherbourg en 1940 des grands carénages de 4 sous-marins, dont la Junon,

gagne l'Angleterre avec ceux-ci le 19 juin 1940 et s'engage dans les Forces

Navales Françaises Libres.

Il décrit d'abord ce qu'il a vécu : les

événements tragiques qui ont marqué la marine (Mers-el-Kébir, Dakar,

Alexandrie, l'opération Catapult, Toulon...), ses escortes de convois dans

l'Atlantique à un moment critique, ses missions dans les fjords norvégiens

avec le sous-marin Junon qu'il commandera après en avoir été le second.

Il analyse aussi l'attitude, pendant le

guerre, des responsables de notre marine pour qui honneur et discipline se

confondaient, - ... -

Condamné en avril 1943 par l'État Français

aux travaux forcés à perpétuité, à la dégradation militaire et à la

confiscation des biens, pour désertion et trahison ; condamnation qui sera

annulée en décembre 1944.

Il sera fait Compagnon de la Libération en

1945. |

| Haut de page

|

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE L'UZÈGE |

|

L'ENIGMA POLONAISE

à

Uzès au château des Fouzes 1940 – 1942

- HORS SÉRIE – Octobre 2005

Avant-propos

« …..Il n'est peut-être

pas inutile de rappeler aujourd'hui qu'après l'invasion de la Pologne par

l'Allemagne nazie, des milliers d'émigrés polonais, travaillant ou réfugiés

en France. demandèrent à s'engager dans l'Année française pour permettre à

la Pologne de recouvrer sa liberté. En octobre 1939 la France accueillit le

gouvernement polonais en exil lui permettant ainsi de reconstituer sa

légalité. Le général Sikorski devint le chef et travailla à reconstituer

une armée de 80.000 hommes, constituée de 4 divisions de chasseurs et de

grenadiers et une brigade blindée ( le père et le beau père de Jean Medrala

furent de ceux-là ).

Après l'Armistice, le

gouvernement de Sikorski rompit avec la France et partit à Londres

rejoignant le général De Gaulle avec lequel il signa un protocole

confidentiel d'alliance en octobre 1941, avec pour objectifs d'organiser la

Résistance polonaise sur le territoire français. L'histoire mouvementée de

la Pologne, dont le territoire avait été occupé pendant 123 an; par trois

puissances étrangères, l'avait familiarisée avec ce type de combat

clandestin.

La suite. nous la connaîtrons à la lecture de ce travail en tout

point remarquable.

65 ans après les faits,

le temps semblait venu de faire sortir de l'anonymat et de l'oubli ces

officiers qui ne furent ni honorés ni distingués après la guerre, en dépit

du destin tragique que connurent certains d'entre eux.

"

Par cette publication,

nous nous associons à la démarche du Souvenir français qui a

apposé,

le 2 octobre 2005, une plaque commémorative sur les lieux mêmes, au nom du «

devoir mémoire » et ce, précisément, à la date anniversaire du début de

cette opération de décryptage…. " : ( La Présidente de la Société Historique de l'Uzège

). |

| Haut de page

|

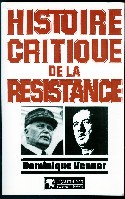

VENNER Dominique |

|

HISTOIRE CRITIQUE DE LA RÉSISTANCE - PYGMALION - 1995

Cet ouvrage n'aurait pas été écrit sans François de Grossouvre, ancien

conseiller personnel de François Mitterrand.

C'est lui qui en eut l'idée et

en favorisa la réalisation, incitant Dominique Venner à l'écrire.

" A lire

ce qu'on raconte aujourd'hui, lui confiait-il, on croirait que les gens sont

entrés dans la Résistance comme on prend un engagement dans l'armée. Les

choses ne se passaient pas comme ça... Avec le même patriotisme et la même

bonne foi, hommes et femmes pouvaient se retrouver dans un camp ou

l'autre... " On pouvait être à la fois pétainiste et résistant.

L'enquête rigoureuse qu'a menée Dominique Venner pendant plusieurs années

permet d'aller plus loin dans la connaissance de ce passé occulté.

Son livre

répond de façon exhaustive, claire et vivante à toutes les questions que

l'on peut se poser sur la Résistance, sur sa naissance à l'ombre de Vichy,

sur la personnalité énigmatique et puissante du général de Gaulle, le rôle

de l'Angleterre et celui des communistes, l'assassinat de l'amiral Darlan,

l'élimination du général Giraud, le combat d'Henri Frenay, le mystère de

Jean Moulin, le sacrifice de Pierre Brossolette, la guerre civile de

1943-1944, l'affaire du Vercors, les combats de la Libération, l'épuration

sauvage, la renaissance des anciens partis... Elle fait découvrir ce que

furent la vie, les souffrances, les espoirs et les déceptions des vrais

résistants souvent écartés à la Libération au profit d'arrivistes.

Cette

histoire fournit les clés essentielles pour comprendre la société française

d'aujourd'hui, issue des ambiguïtés de cette époque dramatique. " C'est la

gauche qui a exploité la Résistance, mais ce sont les gens de droite qui

l'ont créée... " ( François de Grossouvre).

Dominique Venner est écrivain et historien. Il a publié plus d'une trentaine

de livres sur l'histoire, la chasse et les armes, notamment Baltikum, Le

blanc Soleil des Vaincus, Le Coeur rebelle. Son Histoire de l'Armée rouge a

été couronnée par l'Académie française. Il dirige la revue " Enquête sur l'histoire

". |

| Haut de page

|

|

|

|

|

|

Tous droits réservés Enregistrer pour lecture hors connexion

Lire l'Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. - Code non exclusif des autres Droits et dispositions légales....

L'Article L122-5 créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 autorise, lorsque l'oeuvre a été divulguée, les copies ou reproductions sous certaines conditions. ...,

Pour récapitulatif tous ouvagres présentés, voir également la page Liste par Auteur(s)

|

|

|

|