L’outre-mer échappe à la réflexion stratégique française.

Ce qui frappe l’observateur de l’outremer français (ou des outremers, comme il est désormais convenu de dire), c’est une étrange juxtaposition. D’un côté, les mots pieux qui abondent pour le célébrer : des adresses rituelles des candidats à la magistrature suprême (« chers compatriotes de métropole, de l’outremer et de l’étranger ») à l’axe indopacifique rêvé en son temps par M. Macron qui, de Paris à Canberra en passant par New Delhi, devait se prolonger « de Papeete à Nouméa ». De l’autre, la réalité d’une profonde ignorance de ces territoires, de leur abandon à leur souvent triste sort, et, il faut le dire, d’un grand mépris. Comme dans les banlieues de Paris ou Marseille, cet abandon et ce mépris ne sont en rien incompatibles, bien au contraire, avec de larges transferts financiers. Le chèque social est le revers du déploiement quasi militaire des forces de l’ordre, les centaures de la Gendarmerie étant voués, de Nouméa à Fort-de-France, à devenir une marque permanente de la présence française dans ses anciennes colonies.

Des confettis d’empire ?

« Colonies » : le mot qui fâche est lâché. Il faut l’affronter. Depuis 1946, la France n’a plus, juridiquement, d’empire. Les quatre colonies historiques de Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion ont été départementalisées (loi du 19 mars 1946), rejointes en 2011 par Mayotte. Les autres sont devenues des territoires, puis des collectivités, d’outremer avec des statuts d’autonomie de plus en plus poussés, nulle part davantage qu’en Nouvelle-Calédonie. Mais le mot reste : tout le monde a parlé dans les années 1950 et 1960 de la « décolonisation » de territoires qui ne l’étaient plus, et toujours aujourd’hui, le projet d’accord signé à Bougival le 12 juillet 2025 évoque « une nouvelle étape sur la voie de la décolonisation » de l’archipel calédonien.

De fait, la relation de la métropole française (96 % de la population) aux 2,8 millions d’Ultramarins n’a jamais été clarifiée. Ces territoires sont-ils même « la France » ? La doxa politique et administrative le soutient, mais géographiquement, ce n’est pas le cas : la France a toujours été considérée comme une terre d’Europe. Linguistiquement, il est très difficile quand on prend un avion à Melbourne pour aller à Nouméa de dire qu’on va « en France » : tout le monde comprendrait qu’on part dans une autre direction. Peut-être la réponse est-elle que ces terres sont françaises sans être la France(auquel cas il serait grand temps de réfléchir à ce qu’est une colonie après l’empire), ou bien alors que le mot « France » a plusieurs sens, dont il faudrait nettement clarifier l’usage.

L’interrogation semble technique, mais elle nous paraît fondamentale : car, si nos élites (parisiennes, c’est quasiment une tautologie) n’ont aucune ambition réelle pour les outremers, c’est que non seulement ils ne les connaissent quasiment pas, mais qu’il n’y a pas de place dans leur compréhension de la France et du monde pour ces « confettis » rescapés du passé. Quand ils ne se sentent pas obligés de les flatter pour des raisons électoralistes, ils les voient comme un anachronisme. Des territoires qu’on aurait, précisément, oublié de décoloniser.

Il est vrai que, quand on commence à prendre au sérieux ce que nous avons appelé « la France aux 13 fuseaux horaires », cela oblige à repenser tout ce que nous croyions vrai de la France (au sens de République française). À Nouméa, la loi n’est pour l’essentiel pas votée par l’Assemblée nationale et le Sénat, mais par le Congrès de Nouvelle-Calédonie. La monnaie en vigueur est le franc pacifique. L’élection présidentielle n’a pas lieu au printemps, mais à l’automne. Et on n’est pas dans l’Union européenne. À Saint-Jean-du-Maroni, dans la forêt d’Amazonie, les enfants bushinengués qu’on croise, nus, dans la rue sont des citoyens français, et la coopération transfrontalière de la gendarmerie de l’orpaillage illégal s’effectue avec le Brésil (en revanche, on est bien dans l’Union européenne).

Décentrer le regard

Pour appréhender l’immense atout que représente pour la France son outremer, il faut donc avant tout opérer un décentrement du regard. Il faut cesser de regarder la France comme une réalité européenne qui aurait, dans le meilleur des cas, des extensions dans différentes parties du monde. Il faut accepter que la France ne se confond pas avec la France européenne : on pourrait aller jusqu’à dire que la France n’est pas un pays européen, au sens en tout cas où elle n’est pas uniquement un pays européen.

Il existe évidemment une France européenne : c’est, on l’a dit, la France au sens géographique du terme, et telle qu’elle était entendue au moins jusqu’en 1946 (et peut-être toujours dans le langage ordinaire). Mais il existe aussi une France américaine – ou, si on préfère le dire ainsi, des territoires français des Amériques – qui vit en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe (dont ont été détachés Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dernier témoin de ce qui fut la « Nouvelle-France » sur laquelle Jacques Cartier planta le pavillon royal sous François Ier. Il existe une France indo-océanique, à travers La Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises. Il existe enfin une « France pacifique » : Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie française (et la possession domaniale de Clipperton). Cette dernière est la seule à avoir fait l’objet d’un projet d’organisation politique distincte, avec la Communauté française du Pacifique, dont le seul vestige se trouve sur les billets de banque du « franc CFP ». Peut-être y aurait-il grand intérêt, vu la manière dont la France extra-européenne se répartit de manière si claire en trois blocs, à les structurer, de manière formelle ou informelle, à cette échelle.

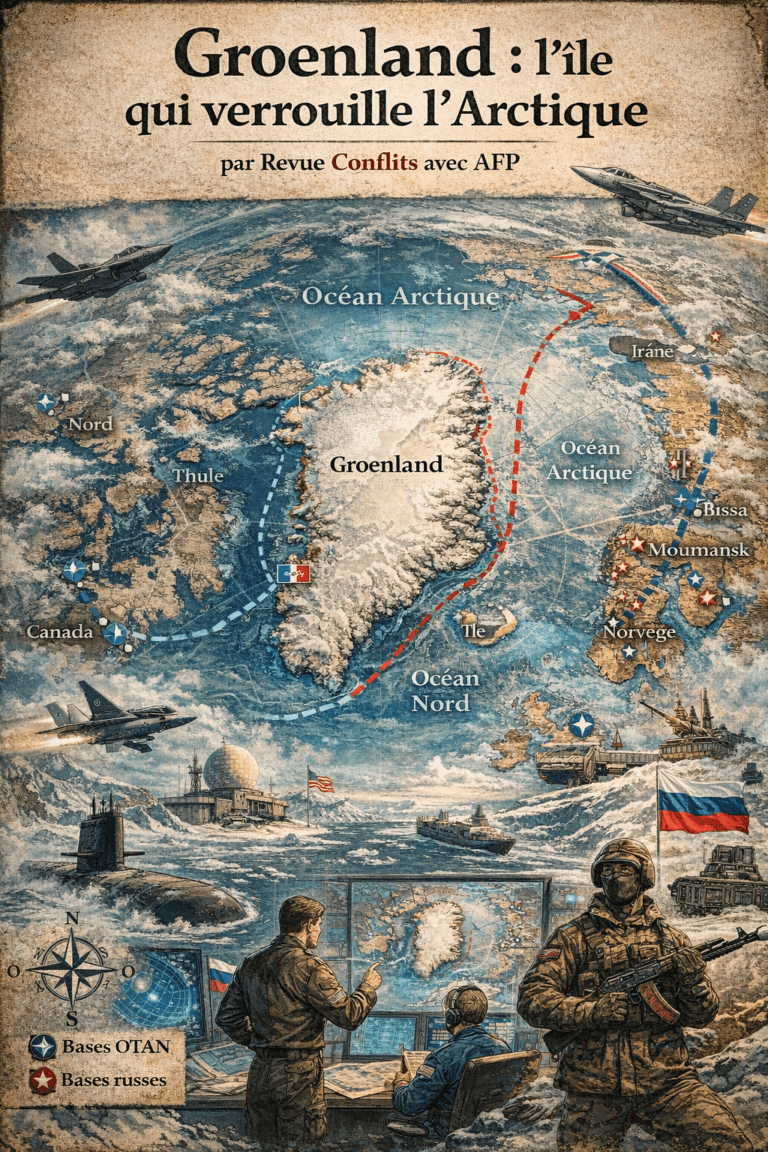

La France, État-monde

Une fois que l’on comprend que la France a ainsi quatre dimensions, certes d’importance inégale – européenne, américaine, indo-océanique et pacifique –, le regard qu’on porte sur elle se modifie en profondeur. En effet, s’il y a une chose qui caractérise la France, c’est d’être un État-monde. Aucun autre pays ne peut pareillement dire qu’il a une envergure mondiale : ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni la Chine. Le Royaume-Uni a lui aussi conservé quelques morceaux d’empire, mais, après le dramatique abandon des Chagos, ils sont tous – le minuscule îlot de Pitcairn excepté – dans l’océan Atlantique, et ils n’ont jamais fait partie du Royaume-Uni ; quant aux États-Unis, si leur réseau de bases militaires leur donne en pratique une présence mondiale, celle-ci n’est absolument pas intégrée à l’environnement régional. La France, elle et elle seule, peut dire sans ciller qu’elle est chez elle partout – si ce n’est sur tous les continents, du moins tous les océans de la terre. À cet égard, plus que peut-être jamais dans son histoire, surtout après la mort programmée de la Françafrique, ce qui reste de puissance française est aujourd’hui maritime. Bien plus que la dissuasion nucléaire, désormais « démocratisée » et largement dépassée, c’est cela qui permet à la France de justifier le rang qu’on lui prête toujours quatre-vingts ans après qu’elle est devenue membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU : elle est un pays qui se déploie sur la moitié des fuseaux horaires de la terre.

Cet argument pourrait paraître à beaucoup très abstrait, et, de fait, il l’est. Il faut reconnaître qu’il y a quelque chose d’exaspérant à entendre répéter que « la France possède la deuxième zone économique exclusive du monde » lorsqu’elle n’en fait à peu près rien, laissant ses droits d’exploitation soit être pillés par d’autres, soit rester en jachère. De même, il est bien beau d’envoyer des détachements de militaires (accompagnés d’un gendarme en cas de procédure judiciaire !) tourner tous les quarante-cinq jours sur les îles Éparses, ou d’effectuer des « missions de souveraineté » sur les îlots Matthew et Hunter que nous conteste le Vanuatu, mais cela a-t-il la moindre incidence concrète ? On en revient au syndrome post-colonial : chez une majorité, un sentiment de vague culpabilité qui se résout en subventions à tout-va ; chez la minorité, un sentiment abstrait de grandeur qui oscille entre formules creuses et arrogance très réelle, toujours aujourd’hui, entre beaucoup d’administrateurs de l’État « blanc » et les populations locales. Tout sans doute est-il à reprendre sur la base d’un respect mutuel et d’une fierté partagée à appartenir, chacun grâce aux autres, à un grand pays héritier d’une grande histoire.

“L’outre-mer doit intégrer la pensée stratégique française”

Renouer les liens

Avant tout, il s’agit de changer de regard et d’intégrer réellement cette plus grande France au récit (« roman ») national sans lequel aucun pays ne peut prospérer. Connaître l’outre-mer, le respecter, l’aimer, l’intégrer pleinement à la nation française et sa manière de se penser elle-même, de telle sorte que ces territoires ne soient plus vus comme des anomalies dont on ne sait que faire ; mais aussi bien évidemment attendre d’eux qu’ils contribuent pleinement (4 % de la population et 18 % du territoire national, ce qui n’est pas rien) et se prennent en charge. Cela exige de sortir d’un rapport de dépendance et de mépris – aujourd’hui hypocritement caché, mais toujours bien réel – et d’établir un lien mature et responsable entre, d’une part, ces territoires et la métropole et, d’autre part, ces territoires (ou groupes de territoires) et leur environnement régional.

Car, de fait, si ces territoires sont souvent mal français – ne s’aimant guère eux-mêmes en tant que territoires français d’Amérique, de l’océan Indien ou du Pacifique, et mettant trop souvent leur mal-être social sur le dos de la métropole –, ils sont souvent aussi mal intégrés à leur environnement régional. Il suffit pour comprendre l’étendue du problème de regarder la carte des liaisons aériennes (mais tout aussi bien les produits disponibles en grande surface, et le chemin qu’ils ont suivi – souvent en transitant par l’Europe ! – pour se retrouver là). Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a dû récemment admettre qu’il était difficile pour lui de participer au Forum des îles du Pacifique, car les gens… y parlaient anglais : la France des outremers reproduit les pires tares de la France métropolitaine, alors même qu’elle peut encore moins se le permettre.

Le rôle de la puissance publique

L’ambition de la France pour ses outremers (qui est avant tout une ambition pour elle-même de la France tout entière, et une ambition pour eux-mêmes de ces territoires) n’a en un sens rien de très original : il s’agit simplement de les faire prospérer, comme on le voudrait de l’ensemble du pays, et de rayonner ainsi régionalement, comme la France métropolitaine essaye de le faire en Europe. Comme souvent, la responsabilité de l’État n’est pas de faire directement ce qui ne lui appartient pas, mais de procurer les conditions de possibilité pour que d’autres le fassent : qu’il s’agisse des acteurs économiques (qui ont besoin qu’on libéralise des règles souvent absurdes, mais aussi de pouvoir recruter des gens capables d’opérer dans un environnement régional multilinguistique et multiculturel), ou des acteurs publics locaux qui ont besoin de pouvoir avoir des relations d’égal à égal avec leurs partenaires locaux sans passer par Paris (même si une forme de tutelle est inévitable pour maintenir l’unité nationale). Il n’est pas normal que La Réunion ne puisse entretenir de relations avec la Chine ou l’Inde qu’en passant, soit par Paris, soit par les diasporas. Il est fondamental de repenser le cadre juridique, administratif, politique, éducatif, culturel ou humain qui permettra à ces territoires d’être à la fois mieux français et mieux, qui américain, qui indo-océanique, qui pacifique.

Mais il y a bien sûr des choses qui relèvent directement de la puissance publique nationale. L’une est le militaire. Il paraît évident, et plus évident encore après que nous eussions été chassés d’Afrique, que les territoires ultramarins devraient être considérablement renforcés comme points d’appui du déploiement permanent de nos forces armées en dehors de métropole. Il est vrai que les moyens ne sont pas infinis, mais à l’heure où l’on parle d’augmenter le budget de la défense à 5 % du PIB, il est parfaitement réaliste d’envisager d’avoir, à partir de ce qui existe déjà, une très grande base dans chacun des trois bassins, en lien avec la BITD. Non seulement cela se justifie en soi, mais, partie intégrante d’une politique de véritable développement économique, rapporterait beaucoup plus à long terme que les moyens investis.

L’exemple du nucléaire

Parmi les autres grands projets que seul l’État peut porter, le meilleur exemple est sans doute celui du nucléaire de petite taille : technologie absolument indispensable pour avoir une électricité abordable et que la France est à l’heure actuelle une des rares à maîtriser. On voit ici une illustration presque parfaite de la manière dont une logique vertueuse pourrait s’enclencher avec un peu de volonté. Une petite centrale nucléaire en Nouvelle-Calédonie serait un moyen de mettre en œuvre et de peaufiner une technologie de pointe dans un contexte de compétition internationale ; de sauver potentiellement la « filière nickel » qui se meurt avant tout du coût prohibitif de l’exploitation du minerai, notamment à cause de l’électricité ; et d’illustrer concrètement – y compris aux yeux des Kanaks, dont l’emploi en dépend – le caractère vital du lien avec la métropole, avant d’éventuellement s’exporter dans la région.

Le domaine de la mer (« l’économie bleue ») est un autre exemple évident, et il y a en a beaucoup d’autres. L’outremer de la France constituant, depuis le départ du Royaume-Uni, l’essentiel de celui de l’Union européenne, on mesure ce qui pourrait être mobilisé à son profit en termes de financement, de relais d’influence, etc. La construction européenne a trop tourné, depuis 1995, au bénéfice de l’Allemagne : après lui avant tant concédé, la France devrait pouvoir exiger que son partenaire allemand mette toute la puissance européenne derrière la spécialisation militaire et ultramarine (les deux étant évidemment distincts, mais à notre sens indissociables) de la France.

L’ambition est avant tout une question de vision : le reste, certes fondamental, viendra ensuite, car ce n’est que de manière organique que ces choses peuvent grandir.

Éric DESCHEEMAEKER

Professeur à l’université de Melbourne

Revue Conflits

31 janvier 2026

Source photo : AI