La perception de l’armée russe oscille entre puissance menaçante d’un côté et faiblesse dérisoire de l’autre. Mais au cours de cette guerre, elle a beaucoup appris.

À quelques mois d’intervalle, la Russie aura introduit sur le champ de bataille un missile balistique expérimental de portée intermédiaire, l’Orechnik, qui a frappé la ville de Dnipro à près de Mach 10, et… des ânes pour sa logistique. Voici résumé à grands traits, volontairement forcés, l’état de la « deuxième armée du monde » telle qu’elle est souvent décrite, dessinant dans les esprits la forme d’une montagne russe ne cessant jamais d’alterner entre deux états opposés, celui d’une puissance menaçante d’un côté, celui d’une faiblesse dérisoire de l’autre. Un pays qui dépiaute des machines à laver pour trouver les composants électroniques qui lui manquent ; des soldats qui se déplacent en trottinette sur les routes du Donbass ; des chars dont les tourelles sont « satellisées » sous le coup des drones ukrainiens…

Et pourtant, une évidence s’est lentement cristallisée ces derniers mois avant d’être imposée avec virulence par Donald Trump aux Européens : héroïque, intelligente et adaptable, l’armée ukrainienne, également usée et sous pression, ne pourra pas, en l’état, reconquérir les territoires occupés par la Russie. Pire : les forces russes, mètre après mètre, continuent de grignoter l’est de l’Ukraine. Comment a-t-on ainsi pu passer ces différentes étapes médiatiques : « Kiev tombera en trois jours » (début 2022) ; « Le régime russe s’effondrera » (début 2023) ; « La Russie ne peut pas perdre » (début 2024) ; « La Russie risque de gagner » (début 2025) ?

L’armée russe s’est adaptée

À chaque étape de la guerre d’Ukraine, pris dans un faisceau déformant de biais cognitifs, la majorité des analyses occidentales ont commis de graves impairs en décrivant l’armée russe et ses adaptations. Au départ, elle a été nettement surestimée : l’opération militaire spéciale aurait rejoué la lutte de David contre Goliath. Sa rapide avancée, tous azimuts, vers Kiev, Tchernihiv, Soumy, Kharkiv, Marioupol, Kherson et Mykolaiv, a renforcé cette première impression. Et pourtant, seuls quelque 200 000 soldats russes ont attaqué le 24 février 2022 : c’est en infériorité numérique que la Russie a envahi l’Ukraine, avec des unités rétrécies puisque les conscrits n’ont pas été engagés. Ainsi, « certains bataillons avaient la taille de compagnies. À l’arrière des BTR [véhicules blindés de transport de troupes, NDLR], il n’y avait parfois que deux ou trois fantassins », illustre un officier supérieur français, fin connaisseur du conflit.

Au départ, la Russie a transposé en Ukraine une innovation organisationnelle qui avait fait ses preuves en Syrie dans un cadre expéditionnaire : les BTG (batalonnaja takticheskaja gruppa). L’idée était de créer un groupe tactique de bataillon interarmes composé d’une unité d’infanterie disposant de ses propres appuis en matière de blindés, d’artillerie et de défense aérienne. Les BTG se sont avérés un cauchemar logistique dans une guerre de haute intensité dont les lignes étaient étirées à l’extrême. L’une des premières adaptations de l’armée russe, après les errances de l’année 2022, a été d’en revenir à des unités tactiques spécialisées, avec une structuration classique sous la forme de brigades, de divisions, de corps d’armée et d’armées. Seule une telle organisation peut permettre de gérer la complexité inhérente à un conflit majeur drainant autant de ressources.

Les Ukrainiens, eux, ont privilégié les brigades, indépendantes les unes des autres : ce qui a pu apporter une flexibilité accrue à l’échelon tactique a rapidement atteint ses limites à l’échelon opératif, qui nécessite des états-majors spécifiques pour coordonner au mieux les moyens. Ce n’est qu’au début de l’année 2025 que l’Ukraine s’est résolue à créer de véritables corps d’armée. Dans le même temps, la Russie grimpe d’une marche puisqu’elle a annoncé que plusieurs de ses brigades allait devenir des divisions. Et à l’échelon supérieur, le nombre d’armées est passé de 12 au début du conflit à 16 voire 17. « La Russie dispose de meilleurs états-majors. Or, ce sont les échelons opératifs et stratégiques qui s’avèrent les plus décisifs dans une guerre, davantage que le niveau tactique, qui fait l’objet de trop d’attention médiatique », assure un haut gradé français.

Les structures et les hommes

Certes, il faut concevoir les bonnes structures, mais encore faut-il des hommes. Ce fut la principale gageure pour les Russes dont le dispositif en Ukraine, corseté par la qualification juridique d’« opération militaire spéciale », était trop maigre. En face, au début de la guerre, les forces ukrainiennes ont rapidement gagné en volume, grossies par le flux de volontaires confrontés à une menace existentielle. À l’automne 2022, la situation est devenue critique pour les Russes : tout leur dispositif étiré sur plus de 1 000 km de front s’est révélé comprimé à chacune de ses extrémités, dans la région de Kherson au sud et dans celle de Kharkiv au nord. Les deux contre-offensives ukrainiennes ont représenté une victoire spectaculaire pour Kiev, et un camouflet pour Moscou. Les Russes ont dû amorcer plusieurs manœuvres de repli, plutôt réussies, pour raccourcir le front et sanctuariser le Donbass ainsi que le corridor terrestre vers la Crimée passant par les oblasts de Zaporijjia et de Kherson.

Mais à quel prix politique ! Les Russes ont été chassés de Kherson (seule capitale régionale conquise en 2022) et surtout de leur tête de pont, devenue intenable, sur la rive droite du Dniepr, dont la conquête éclair en février 2022 avait été un succès majeur, faisant planer la menace d’un contrôle des bords de la mer Noire jusqu’à Odessa et la Transnistrie. Se dessinait alors la forme impériale historique de la « Novorossia », fantasme des nationalistes grands-russes. De l’autre côté, ils ont abandonné près de 10 000 km2 dans le sud de l’oblast de Kharkiv, qui représentait un balcon, dessiné par les contours de la rivière Donets, au-dessus du Donbass, menacé d’être pris en tenaille. Chassés de cette avancée au nord, les Russes étaient désormais contraints d’attaquer frontalement cette région lourdement fortifiée depuis 2014 pour conquérir l’intégralité des régions de Donetsk et de Lougansk, cœur de leurs revendications territoriales. C’est d’ailleurs ce qu’ils font depuis 2023, avec un certain succès, mais à un rythme assez lent (3 500 km2 conquis en 2024, par exemple).

Vladimir Poutine a néanmoins compris que ces revers nécessitaient une réponse politique et non seulement militaire : il a alors fait le choix, toujours à l’automne 2022, de lancer une mobilisation partielle de 300 000 hommes tout en décidant d’annexer les quatre oblasts. Le général Sourovikine, qui commandait alors les opérations russes en Ukraine, s’est chargé de cette période transitoire difficile : il fallait en quelques mois équiper et former les mobilisés tout en créant de solides lignes de défense. Et pendant que l’armée russe se régénérait, la longue et terrible bataille de Bakhmout, menée en grande partie par les mercenaires de Wagner, y fixait parmi les meilleures troupes ukrainiennes jusqu’en mai 2023. La stratégie patiente des Russes a payé : la contre-offensive ukrainienne de l’été 2023, visant à isoler la Crimée du Donbass en filant vers le sud dans la région de Zaporijjia jusqu’à la mer d’Azov, a fait long feu et s’est soldée par un fiasco.

Depuis l’automne 2023, la Russie a repris l’initiative sur quasiment toute la ligne de front. « On a assisté à un point de bascule puisque les Russes ne sont désormais plus en infériorité numérique », observe une source militaire française. On peut estimer que le contingent russe en Ukraine s’élève aujourd’hui à 600 000, voire 700 000 hommes (sur une armée de 1,5 million) contre environ 400 000 à 500 000 Ukrainiens. « Les Russes alignent 32 divisions et 65 brigades de mêlée, contre 17 et 33 au début de la guerre », résume un officier supérieur. Et pour arriver à ces chiffres, la Russie ne repose plus sur une mobilisation contrainte de sa population, mais s’appuie sur des cohortes de volontaires (30 000 par mois, voire plus), attirés par des salaires élevés, notamment dans les régions périphériques du pays. En face, les Ukrainiens, eux, mobilisent et se retrouvent face à une gageure : les premiers volontaires au début de la guerre étaient logiquement les plus motivés ; ceux de 2025 n’ont plus la même fougue. Les mobilisations forcées dans les villes ukrainiennes font le tour des réseaux sociaux et les médias ukrainiens s’alarment du niveau inquiétant des désertions : jusqu’à 150 000 voire 200 000 soldats manqueraient à l’appel. Le chiffre mensuel reconnu par le ministère de la Justice s’élève à 5 000, soit l’équivalent d’une brigade chaque mois qui s’évapore.

Des besoins d’hommes et d’armes

L’Ukraine est rattrapée par une loi de la guerre, qui est puissante, comme le rappelle régulièrement le géopolitologue réaliste John Mearsheimer, même s’il n’existe pas de déterminisme : le pays compte en théorie 40 millions d’habitants, mais en réalité, moins de 30 en raison de l’émigration (en partie vers la Russie) et de l’occupation russe de 18 % de son territoire. En face, la Russie compte un réservoir de 144 millions d’habitants, sans doute quelques millions de plus en tenant compte des Ukrainiens désormais du côté russe. Le rapport est donc proche de 1 à 5.

Qu’en est-il des équipements ? Les pertes russes ont été très élevées, surtout au début de la guerre. Si l’on prend l’exemple des chars, elles atteignent au moins le chiffre colossal de 3 500, soit l’équivalent de leur nombre en service au début de la guerre. Mais la Russie en compterait encore 2 500 opérationnels. L’explication repose sur les 12 000 chars de réserve, certes maintenus dans des conditions très hétérogènes. Cette profondeur de stock ex-soviétique permet à la Russie de pouvoir tenir plusieurs années d’autant que les pertes diminuent ces derniers mois et que le pays produit 1 500 chars par an (1 250 « rétrofités » et 250 neufs), soit un chiffre supérieur aux pertes. L’on pourrait raisonner globalement ainsi pour la plupart des équipements militaires. Un goulot d’étranglement semblait concerner les tubes d’artillerie, mais l’allié nord-coréen permet aujourd’hui à la Russie d’éviter toute situation critique : Pyongyang a fourni 240 canons Koksan de 170 mm et des dizaines de lance-roquettes multiples M1991 qui ont servi à créer une nouvelle division d’artillerie russe, la 34e. Rappelons par ailleurs que la Corée du Nord a livré près de 8 millions d’obus à la Russie, qui en produit 4 millions annuellement, ce qui permet sans difficulté de tirer 15 000 coups par jour.

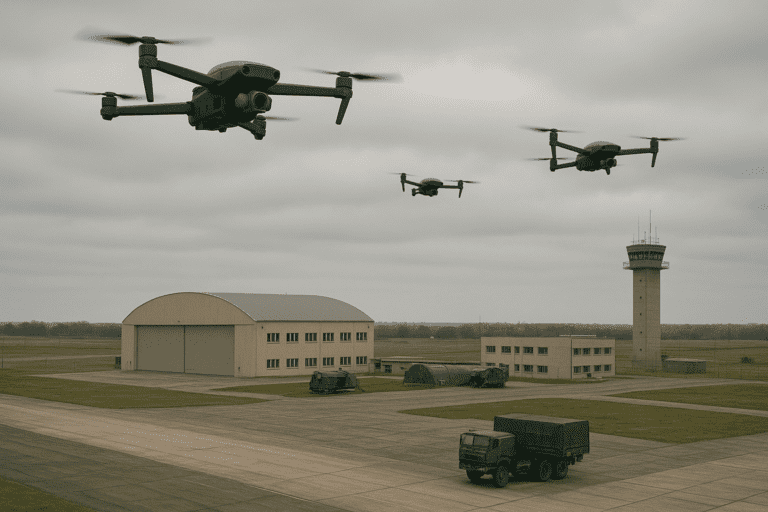

Quid de la « dronisation », phénomène le plus marquant de la guerre ? Au début, la Russie peinait face aux Ukrainiens. Mais là encore, elle s’est adaptée, d’abord avec son allié iranien qui lui a fourni des centaines de Shahed, drones kamikazes low cost à longue portée que Moscou a améliorés et produit aujourd’hui sous le nom de Geran-2 en si grand nombre que son armée peut en tirer plus de 100 par jour dans la profondeur du territoire ukrainien. Leur doctrine d’emploi évolue aussi : « Les Russes ont introduit des leurres pour faire de la ‘déception’. Puis, très récemment, ils ont commencé à lancer des essaims de drones vers les villes ukrainiennes », commente un officier français. Quant au type de drone le plus répandu de la guerre en Ukraine, les petits FPV équipés de grenades à charge creuse qui pullulent par dizaines de milliers sur le front, la Russie a là aussi rattrapé son retard sur les Ukrainiens, les dépassent même aujourd’hui partiellement avec l’introduction de drones à fibre optique qui ne peuvent être brouillés par des moyens de guerre électronique. Il est impossible de dresser ici la liste de tous les équipements emblématiques de ce conflit, mais citons malgré tout les bombes planantes KAB allant de 500 kg à 3 tonnes : il s’agit de simples bombes à gravité (que la Russie possède par milliers) néanmoins équipées d’un kit leur permettant de franchir une distance de plus de 50 km. Les bombardiers tactiques Su-34 peuvent ainsi tirer à distance de sécurité ces armes dévastatrices et difficilement interceptables qui font des ravages sur les positions fortifiées ukrainiennes.

L’on retrouve dans l’adaptation de l’armée russe cette préférence pour des solutions rustiques, économiques et disponibles en masse. « Ce qui est crucial dans une guerre de haute intensité, ce n’est pas d’opposer le high-tech au low-tech, mais de penser en termes de smart-tech », résume un chasseur alpin français qui prend à dessein l’exemple des ânes réintroduits en 2021 par l’armée française en montagne : si leur présence sur le front a fait ricaner de nombreux observateurs, c’est à tort, car le mulet s’avère une excellente solution pour la logistique du dernier kilomètre dans des terrains peu praticables.

Tous ces éléments d’adaptation convergent vers la nature de la guerre d’Ukraine, qui est devenue au fil des mois une guerre d’attrition : l’enjeu premier pour un belligérant n’est pas d’abord la conquête du terrain ennemi, mais la destruction des capacités adverses, qui doit être plus rapide que celle de ses propres forces. À cette aune, malgré des réussites tactiques indubitables, l’Ukraine est en train de perdre pied sur le plan opératif et même stratégique face à une armée russe pour qui le temps, pour l’instant, joue en sa faveur. Si le conflit en Ukraine n’est plus une guerre de mouvement, c’est aussi en raison d’un blocage tactique sur le terrain dû à la transparence du champ de bataille et à la létalité des armes : concentrer des forces est devenue si difficile que toute grande manœuvre est quasiment exclue.

Là encore, les Russes se sont adaptés en privilégiant l’usage de petits groupes d’infanterie de la taille d’une section pour disperser les moyens et ne pas attirer les feux. Sur le modèle de Wagner, chaque pion tactique possède désormais son propre groupe d’assaut qui privilégie des modes de transport légers et rapides, à l’image de motos ou de 4 x 4 qui tentent de rouler plus vite que les drones FPV. Par rapport au début de la guerre, l’on assiste ainsi à une démécanisation partielle du champ de bataille, observable dans chacune des deux armées, même si les blindés tentent de s’adapter au nouvel environnement à coups de brouilleurs et de blindage passifs et actifs supplémentaires, créés souvent de façon artisanale. « C’est la vertu d’une logique ‘bottom-up’ [du bas vers le haut] : les premières cages électroniques sur la tourelle des chars relevaient du bricolage, aujourd’hui c’est standardisé en usine », commente un officier. Reste que, face aux drones FPV, un bon vieux fusil de chasse est souvent le meilleur remède… même si l’on observe des adaptations plus structurelles comme des routes entièrement protégées par des filets, aperçus d’abord du côté russe vers Toretsk ou Pokrovsk. Trop tardivement, les Ukrainiens ont adapté cette méthode entre Soumy et Koursk. L’effet offensif sur le terrain est forcément réduit par cette nouvelle donne qui implique des avancées processionnelles très lentes, de quelques centaines de mètres par jour. Mais une guerre d’attrition ne s’achève pas par une grande bataille décisive : l’usure finit par produire des effondrements locaux qui peuvent finalement aboutir à un effondrement systémique, qui n’a pas encore été observé en Ukraine. Le risque existe-t-il ? Un haut gradé français observe que, sur le plan tactique également, les Russes ont progressé depuis le début de la guerre : « On observe de nombreuses rotations des troupes sur le terrain. Ça leur offre la possibilité de récupérer, mais ça permet aussi à toutes les unités de lancer des initiatives tactiques, pas seulement aux quelques formations d’élite comme dans l’armée ukrainienne. Il y a une standardisation qui permet à toute l’armée de s’aguerrir ».

En définitive, omettre que l’armée russe s’est adaptée durant ces trois ans de guerre serait offrir un cruel cadeau aux Ukrainiens. Dans Le Figaro récemment, le professeur Olivier Zajec faisait remarquer que « la vérité du terrain, cette “guerre réelle” que Clausewitz oppose à la guerre “sur le papier”, oblige à s’adapter en conduite, ce qui peut être douloureux […] Les Russes, qui ont connu des déboires en 2022, l’ont fait. Il leur a fallu beaucoup d’humiliations pour acquérir un peu d’humilité […] Les Ukrainiens, eux, ont choisi de passer le point culminant, ou y ont été incités ». Une source militaire française abonde : « L’armée russe est une armée apprenante qui a fait un bond qualitatif et quantitatif face aux difficultés, voire à ses échecs. Elle est battle-tested et battle-hardened : les mauvais cadres ont été éliminés, les mauvaises procédures corrigées, les équipements adaptés. La sélection naturelle fait son effet. » Et l’officier supérieur rappelle en prime que « la Russie se bat avec une main dans le dos » puisqu’elle n’a pas sonné la mobilisation générale et qu’elle n’est pas réellement en économie de guerre [les moyens de production civils ne sont pas utilisés, ou marginalement, pour la production militaire, NDLR]. Jusqu’à présent, la Russie n’a pas non plus ciblé le soutien occidental (satellites, AWACS, bases logistiques arrières, etc.) qui représente pour l’Ukraine une profondeur stratégique jusqu’à présent épargnée pour éviter une escalade fatale avec l’Otan. En attendant, « un monstre militaire est en train de se créer », conclut le haut gradé.

Alexis FEERTCHAK

Revue Conflits

03 décembre 2025